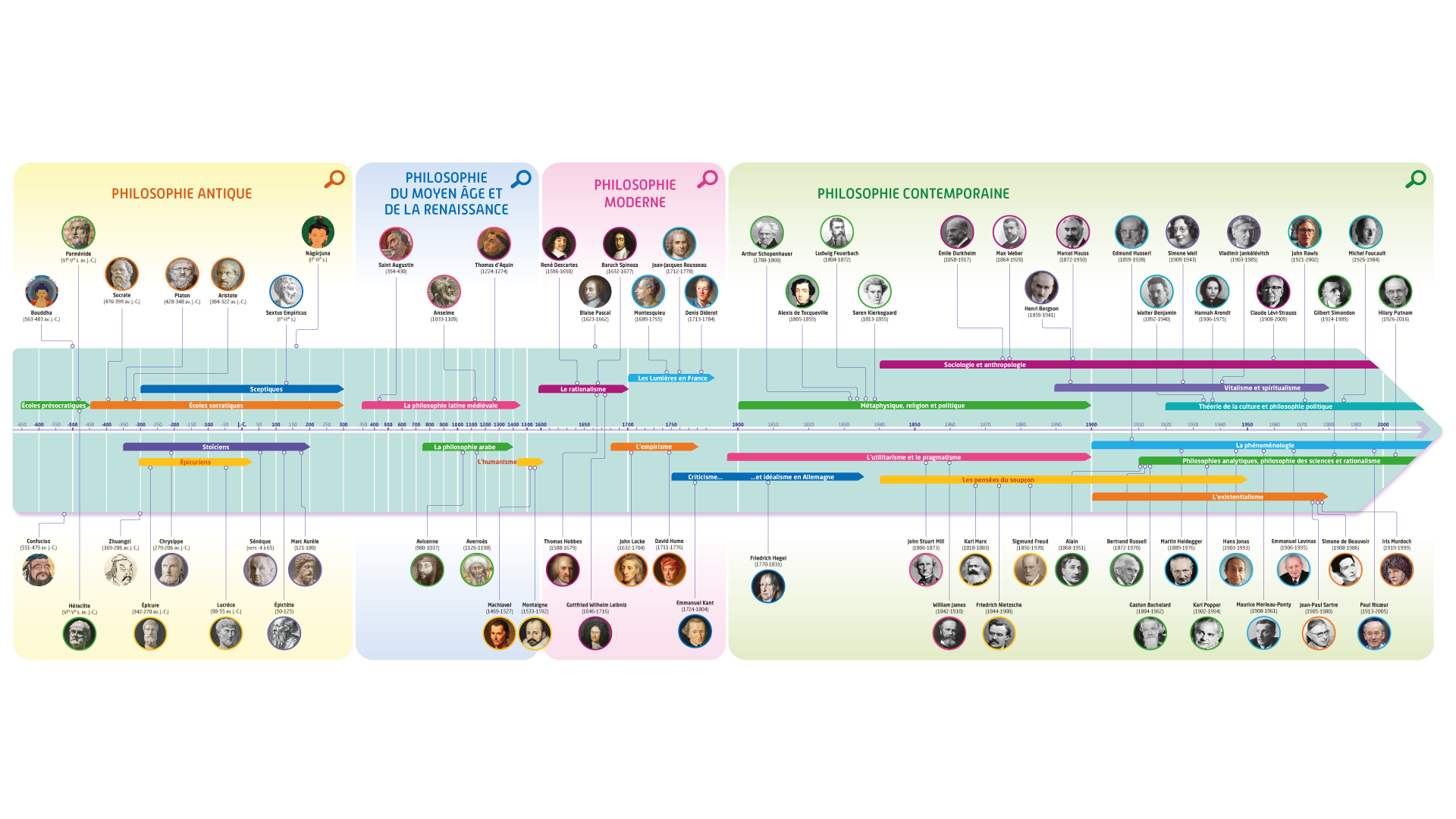

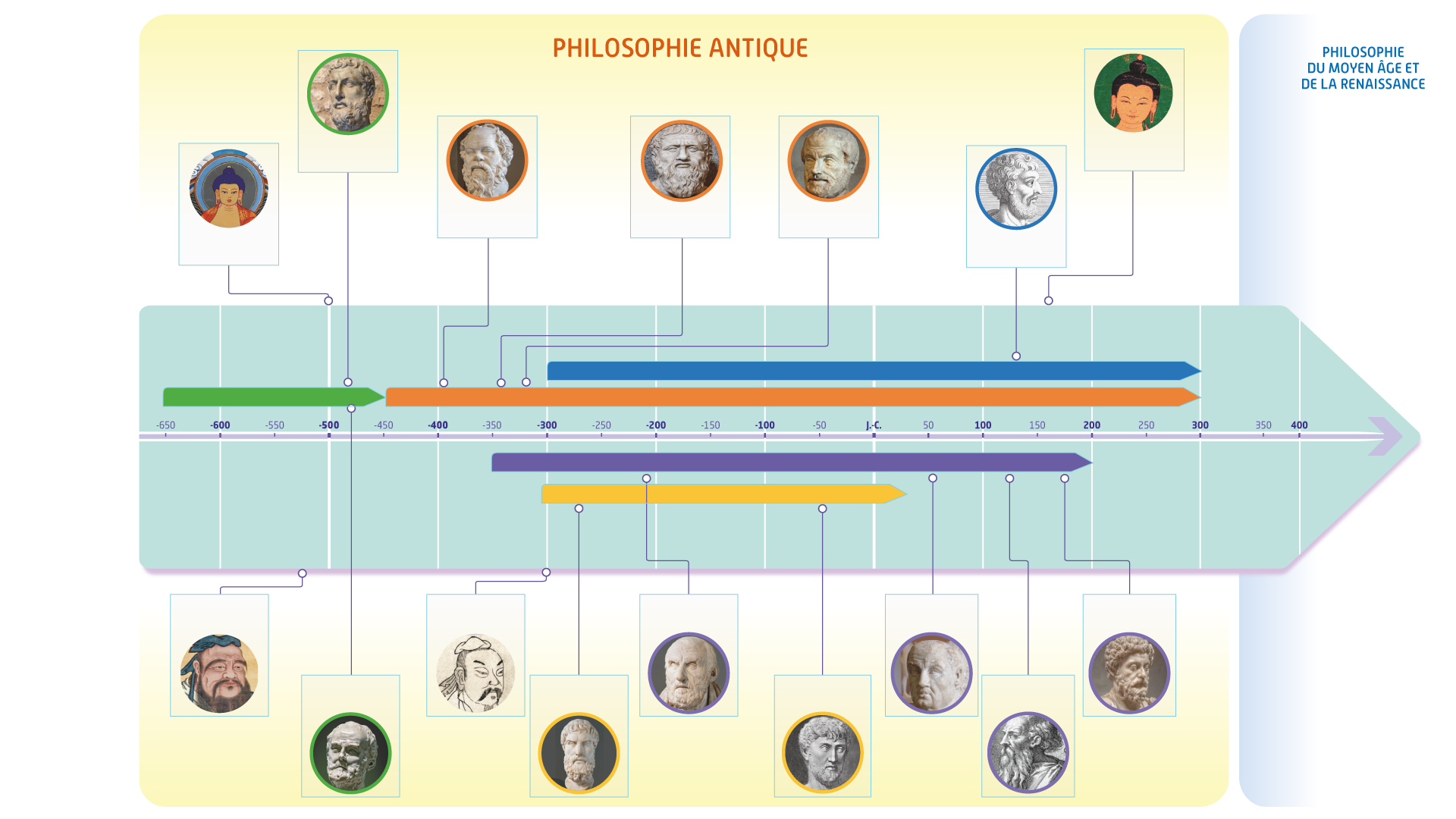

La légende raconte que Pyrrhon d’Élis doutait tellement de tout que ses disciples l’entouraient pour l’empêcher de se jeter dans un précipice. Le scepticisme consiste à soutenir qu’aucune doctrine ne saurait être établie de manière certaine, notamment parce qu’il y a toujours de bonnes raisons pour défendre une chose et son contraire.

Les présocratiques ont vécu aux VIe et Ve siècles avant J.-C., avant les écoles socratiques. Ils sont issus de toutes les rives de la Méditerranée. La plupart d’entre eux sont des phusiologoi : des sages qui étudient la nature (phusis) pour déterminer le principe qui la meut dans son ensemble (phusis vient de phuein : croître).

Écoles de philosophie fondées par des disciples de Socrate ou après Socrate jusqu’à l’époque hellénistique (IVe-IIIe s. avant J.-C.). Outre l’Académie fondée par Platon, Aristote crée le Lycée où l’on philosophe en marchant – d’où le nom de Péripatéticiens (« ceux qui marchent autour (du Péristyle) »).

Le stoïcisme (ou école du Portique) est fondé par Zénon de Kytion. Les philosophes stoïciens étaient surtout réputés pour leur doctrine éthique. L’éthique stoïcienne assimile l’excellence morale (arétè) au fait de contrôler ses passions jusqu’à ne plus en ressentir (apathia) ni connaître de douleurs physiques (aponia).

L’épicurisme (ou école du Jardin) est fondé par Épicure. Ses disciples recherchent la tranquillité de l’âme (ataraxia) à partir d’un contrôle des désirs, et obéissent au « quadruple remède » (tetrapharmakon) : ni les dieux ni la mort ne sont à craindre ; on peut éviter le malheur et atteindre le bonheur. L’ataraxie est atteinte lorsque l’âme est entièrement apaisée.

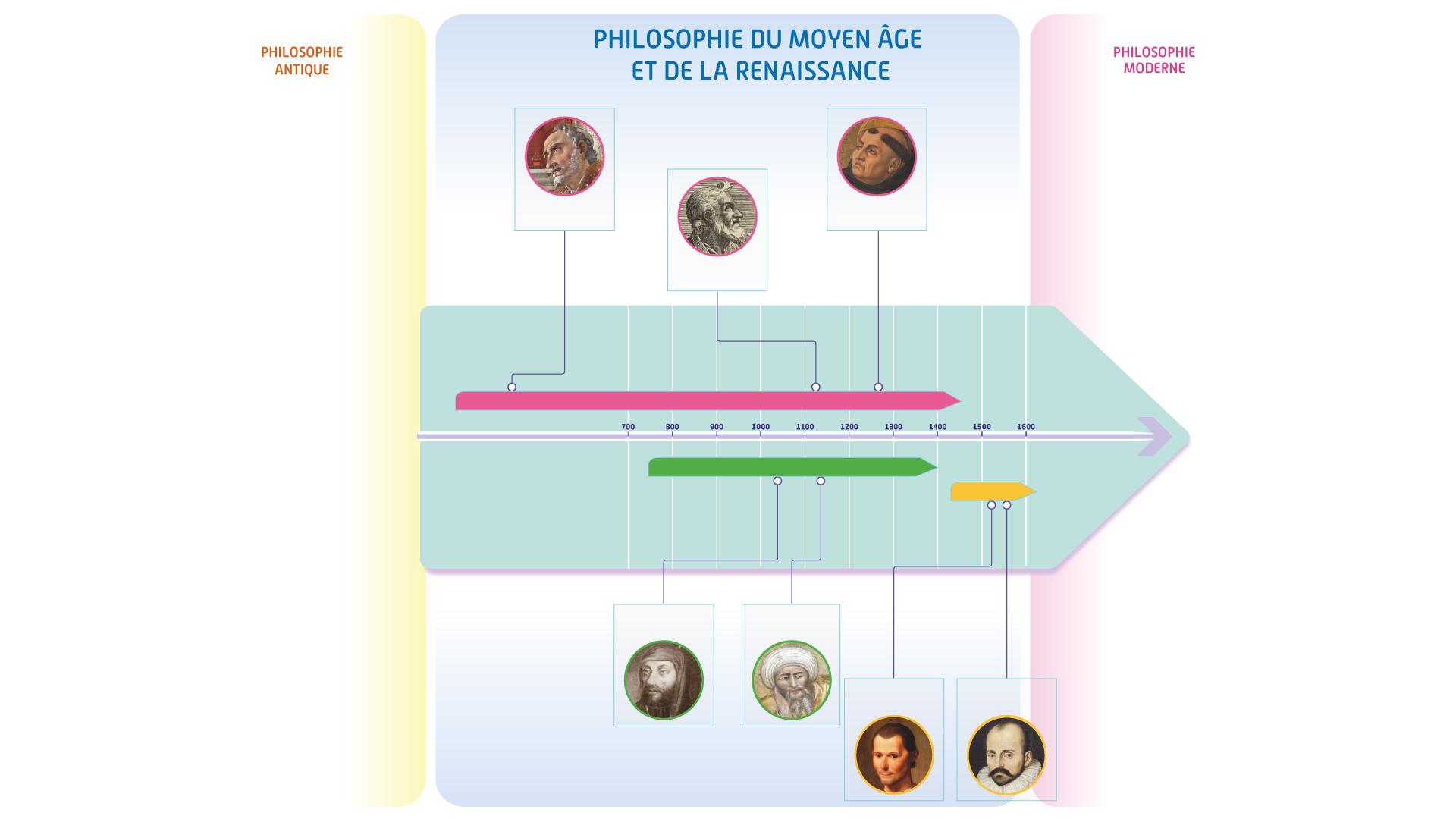

Le Moyen Âge latin est marqué par l’examen des Écritures saintes et les réflexions théologiques sur la nature, le pouvoir et les desseins de Dieu. Mais les théologiens s’emparent également des résultats de la logique aristotélicienne et examinent des problèmes philosophiques et théologiques de manière dialectique (XIIe et XIIIe s.).

Cette philosophie est le produit d’un dialogue constant entre plusieurs disciplines : l’examen des textes sacrés comme le Coran, mais aussi le droit, la médecine, la géographie, la logique et le commentaire des textes philosophiques grecs. Elle renferme de multiples courants, comme la théologie rationnelle des Mu’tazilites ou le mysticisme soufi.

L’humanisme est un mouvement d’idées qui donne la primauté à l’homme et à son épanouissement intellectuel et physique. Même si l’humanisme renaissant ne revient pas à contester l’existence de Dieu, il implique un changement de perspective par rapport à la chrétienté médiévale : la foi serait compatible avec l’épanouissement de soi.

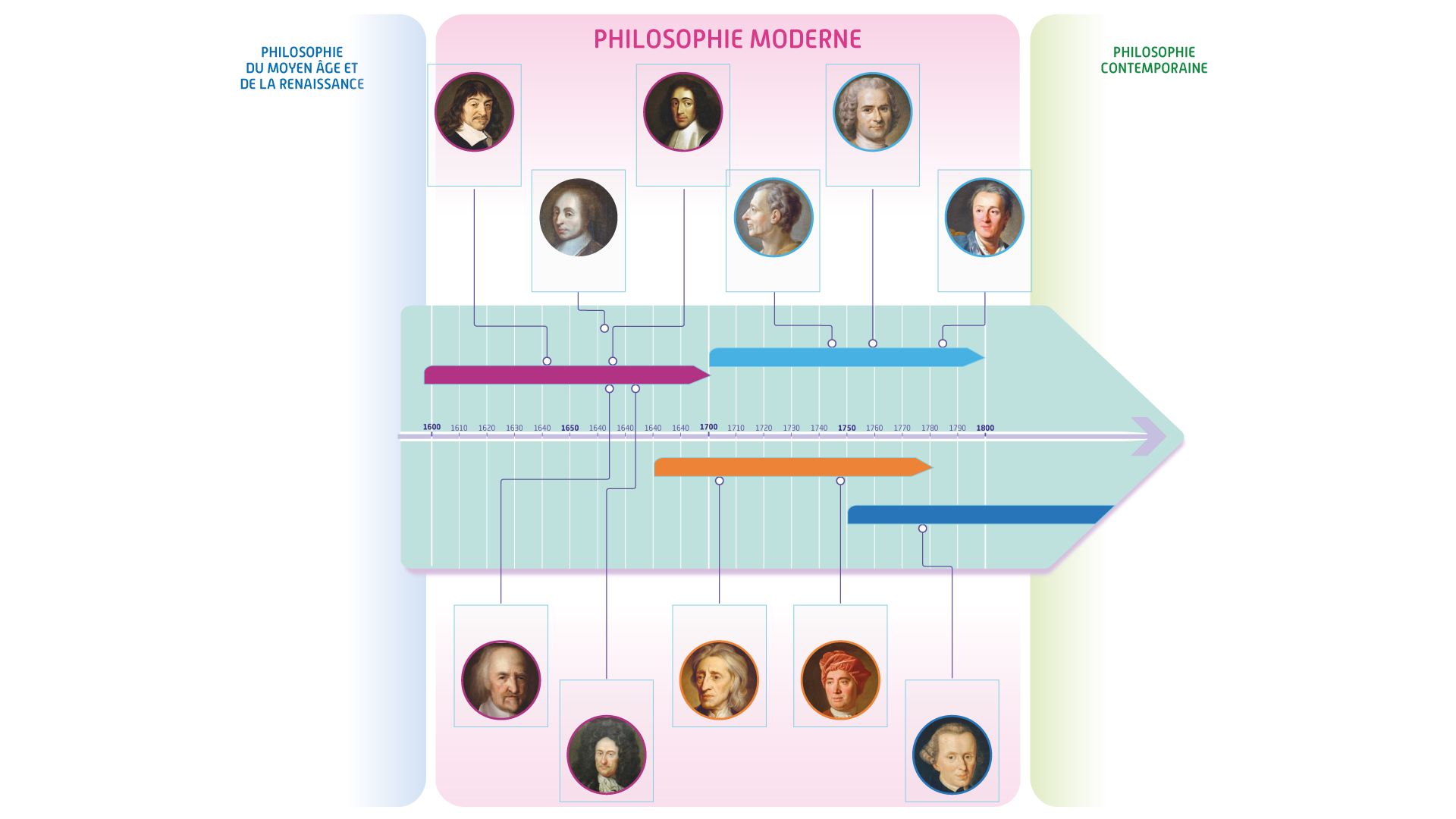

Le rationalisme désigne, au sens large, le fait de considérer que c’est la raison qui permet d’accéder à la vérité. À partir du XVIIe siècle, il s’agit aussi de la doctrine selon laquelle certaines connaissances ne proviennent pas de l’expérience, mais de la raison seule.

L’empirisme désigne le courant philosophique qui se fonde sur l’expérience et l’observation pour atteindre des connaissances générales. L’empirisme soutient que toutes nos connaissances commencent avec l’expérience et dérivent de l’expérience.

Les Lumières françaises désignent les penseurs qui ont lutté contre l’obscurantisme religieux et l’intolérance, pour valoriser le progrès social et scientifique. Les Encyclopédistes, Diderot et d’Alembert, mais aussi Montesquieu et Voltaire en sont les grands représentants, tandis que Rousseau occupe une place plus complexe.

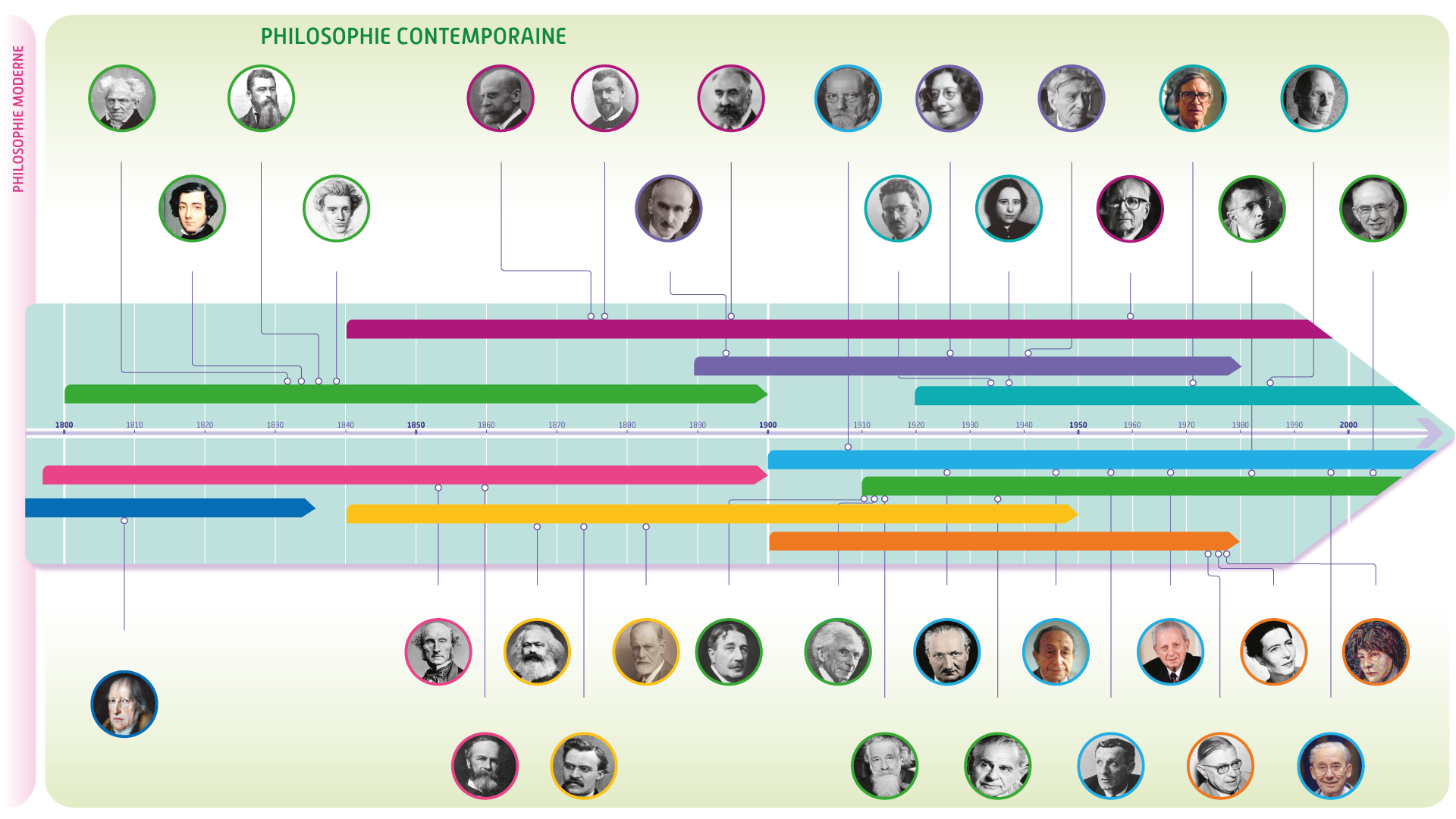

Le criticisme est l’examen du pouvoir et de l’empire de la raison, ainsi que les limites de nos facultés de connaître. Après Kant, les penseurs idéalistes soutiennent que la réalité est une construction de notre esprit.

La sociologie est l’étude de la société tandis que l’anthropologie examine les cultures et réfléchit sur l’être humain en général. Pour Durkheim, la société obéit à des lois spécifiques que l’on ne peut pas déduire de l’étude des individus. Lévi-Strauss dénonce la tendance de chaque culture, mais aussi de certains anthropologues, à juger une culture d’après ses propres critères.

Le vitalisme est la doctrine qui s’efforce d’expliquer pourquoi il y a du devenir et non pas de l’être, à partir du constat que tout, dans le monde, est inscrit dans un flux perpétuel où il y a de la nouveauté et de la création. Bergson appelle « élan vital » le principe de cette activité.

On appelle spiritualisme la conception selon laquelle une grâce spirituelle traverse la matière tout entière, comme le montre Jankélévitch en étudiant la musique, et Simone Weil à propos de l’expérience religieuse.

Au XIXe siècle, le pessimisme métaphysique triomphe en Allemagne. Schopenhauer interprète le monde comme le mouvement d’un vouloir-vivre absurde. La pensée religieuse oppose la critique du christianisme (Feuerbach) et le « chevalier de la foi » (Kierkegaard). En parallèle, Tocqueville développe ses premiers travaux de synthèse sur la nature de la démocratie.

Depuis la fin du XIXe siècle, la crise de la culture européenne a suscité diverses réflexions sur la condition humaine (Arendt). La mondialisation invite à réfléchir sur les fondements d’une politique juste (Rawls) et sur la manière dont le pouvoir est structuré dans les sociétés contemporaines (Foucault).

Avec Husserl, une nouvelle manière de philosopher apparaît. La phénoménologie examine la manière dont les phénomènes apparaissent, ce qu’ils nous font connaître au-delà de la conscience théorique, par exemple dans notre perception de la réalité (Merleau-Ponty), de nos rapports avec autrui (Levinas) ou au temps (Heidegger) et plus généralement dans la nature et le monde vivant (Jonas).

En Angleterre, la pensée empiriste se renouvelle sous la forme d’une morale fondée sur le critère d’utilité. D’après l’utilitarisme, le bien social ou le bonheur du plus grand nombre est le gage de la moralité d’une action. Le pragmatisme consiste à soutenir que nous appelons « vrai » un énoncé ou une doctrine parce qu’il présente un intérêt objectif.

La fin du XIXe siècle voit l’essor de la réflexion sur les sciences. La réflexion sur la logique et le langage impulse de nouveaux courants de pensée : les philosophies analytiques. L’épistémologie est l’étude de la nature de la science et de son histoire. À côté du rationalisme appliqué à l’épistémologie (Bachelard) se développe un rationalisme philosophique héritier de Descartes et Spinoza (Alain).

La doctrine existentialiste désigne une forme d’athéisme qui stipule que, l’être humain n’étant pas créé par Dieu, il n’a pas d’essence prédéfinie, et n’est que ce qu’il se fait. Cela vaut donc pour l’homme comme pour la femme, qui n’ont pas de « nature », mais se construisent dans des rapports sociaux.

Au XIXe siècle, des penseurs désacralisent certains mythes philosophiques. Marx montre que l’individu n’est pas libre, mais dépendant des conditions matérielles et de l’économie sociale ; Nietzsche remet en cause la morale chrétienne et les valeurs de la culture européenne ; Freud montre que le « moi » est déterminé par l’inconscient.

Le criticisme est l’examen du pouvoir et de l’empire de la raison, ainsi que des limites de nos facultés de connaître. Après Kant, les penseurs idéalistes soutiennent que la réalité est une construction de notre esprit.